|

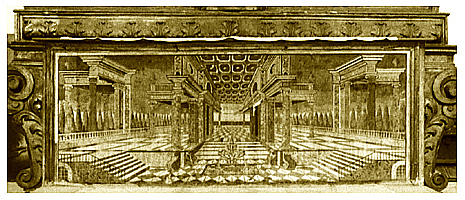

L'altare maggiore presenta sulla mensa due gradini

dorati e decorati il primo con larghe foglie in bassorilievo, il secondo

con rami intrecciati ed emblemi. Il paliotto, di gesso dipinto, risale

al XVIII secolo e rappresenta degli edifici visti in prospettiva e circondati

da una fila di alti cipressi.

I paliotti degli altari rappresentano una tipologia del tutto originale

il cui unico termine di confronto, come riportato nella Storia di Bari

nell'Antico Regime, sono gli altari lignei della chiesa dei SS. Filippo

e Giacomo a Napoli (dove peraltro è presente una tela firmata da Lorenzo

de Caro raffigurante S.Pietro d'Alcàntara che confessa S.Teresa, la

cui importanza sarà più chiara nel seguito di questo percorso). Sempre

nello stesso testo viene anche affermato che "le raffigurazioni prospettiche

di S.Teresa non sembrano presentare lo stesso rapporto di continuità

spaziale con i vani della chiesa: al contrario ne moltiplicano i valori

immaginari, riproponendo con interessanti varianti il repertorio dei

trattati di scenografia teatrale pubblicati in epoca rinascimentale:

per esempio, la raffigurazione prospettica di un portico preceduto da

due gradinate, eseguita con rigore matematico sul paliotto dell'altare

maggiore, rimanda alla Scena tragica di Sebastiano Serlio, che appare

tradotta da un abile pittore scenografo su un ampio registro, benché

l'effetto di maggiore ariosità determinato dalle architetture scoperchiate

e dai brani paesaggistici sul fondo e l'inserimento di elementi pittoreschi,

come la fontana zampillante al centro, la associ alla ricerca decorativa

degli arredi festivi, letteralmente replicati nei festoni a ghirlanda

che decorano il gradino dell'altare".

Le composizioni prospettiche dei paliotti, come sostiene L. Mongiello,

presentano "contenuti perfettamente calibrati in ogni componente,

tanto da richiamare alla mente i dogmi diligentemente applicati da Piero

della Francasca".

Tutti i paliotti rappresentanti prospettive architettoniche, sono eseguiti

con la tecnica della "scagliola carpigiana", cosiddetta dal luogo d'origine

e diffusione che fu appunto Carpi in Emilia Romagna. Detti manufatti,

costituiti interamente da gesso, constano di due strati congiunti: il

supporto e il manto superficiale. Il supporto è composto da gesso comune,

armato al centro da un reticolo di canne di bambù.

Il manto superficiale, avente uno spessore di cm 0,5 ca., è invece composto

da pigmenti addizionati a gesso finissimo, impastati con colla di coniglio.

I vari impasti di colore, sulla scorta di un disegno preparatorio, venivano

stesi sul supporto in tempi successivi, in modo tale che il gesso dopo

l'indurimento potesse essere incavato e predisposto così ad accogliere

un impasto di colore differente. Detta operazione veniva ripetuta alla

stesura di ogni successivo strato di colore. Terminata questa fase,

la superficie decorata veniva lungamente lucidata con abrasivi ed olio

di lino così da ottenere effetti di lucentezza simili al marmo. I lati

dei corpi degli altari recano specchiature dipinte su intonaco, mentre

ad angolo con la parete di fondo si innestano elementi lignei dipinti

simili a slanciati piedistalli.

L'altare maggiore è sovrastato dalla tela dell'Apoteosi di S.Teresa

dove la carmelitana con l'abito dell'Ordine, è accolta in cielo

dalla Madonna e da S.Giuseppe. Più in alto si trovano l'Onnipotente,

Gesù in veste bianca e lo Spirito Santo, in forma di colomba, circonfuso

di luci e da un turbinio di schiere angeliche. Ai piedi della santa

è collocato un angelo in veste rosa che si appoggia ad un libro aperto.

In basso si intravede l'architettura di una città. Quest'ultimo dipinto

è uno di quelli che sono stati recentemente restaurati e che ancora

si trova nella sua collocazione originale.

Alcuni di quelli conservati ancora presso la chiesa sono stati interessati

da interventi di restauro, mentre altri purtroppo versano in uno stato

di pietoso degrado che mi auguro si possa eliminare in tempi brevi al

fine di rinnovare lo splendore di questa architettura che ha subito

lunghi periodi di abbandono (gravido di dannose conseguenze per il patrimonio

artistico) a causa della decisione, del vescovo Anastasio Ballestrero,

di chiudere la chiesa al culto per lo spopolamento degli anni settanta

della città vecchia a seguito dell'avvenuta costruzione del quartiere

residenziale San Paolo.

|