IL SEGNO DEL POTERE: IL CASTELLO, LE MURA, LE TORRI

Stando a quanto tramandano le cronache antiche, dell'arrivo dei

Normanni e delle reliquie di san Nicola Bari era una città

ricca, probabilmente la più grande e prospera della Puglia.

Era stata sede di gastaldi longobardi ed emiri musulmani, quindi

capitale del thema di Longobardia (cioè dell'Italia

meridionale) con i Bizantini, che la avevano fortemente rilanciata,

ampliata, fortificata ed abbellita. Le sue mura urbane - aperte

in corrispondenza della Porta Vecchia (ad occidente, nei pressi

del castello) e della Porta Nuova (nella zona sud, poi spostata

ad oriente in età angioina e aragonese, nei pressi dell'attuale

piazza del Ferrarese) - si imponevano come un severo monito. Tra

ambiguità e dissimulazione, ecco dunque lo spazio del castello

e delle mura, il tempo della difesa e del potere, che siamo abituati

a chiamare "castello svevo" ma che in realtà

è "un castello nel castello" , un gioco di scatole

cinesi in cui si integrano le torri della difesa medievale e le

mura della reggia rinascimentale, a loro volta incastrate e parte

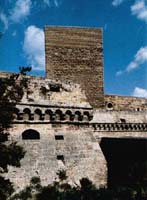

integrante di una città murata essa stessa denominata castrum. Il castello di Bari era al tempo stesso il castello e la città.

Bari era un castello perch`e nel Medioevo solo le mura conferivano

la dignità di città a quello che altrimenti sarebbe

stato un villaggio, un casale, un semplice insieme di abitazioni.

E il castello, simbolo oscuro di un potere arroccato e avulso

dalla vita quotidiana, non fu mai il castello dei baresi che da

esso - più che difesi - si sentivano minacciati. Da quasi

mille anni Bari vive all'ombra del suo massiccio castello tra

la terra ed il mare, chiuso da svettanti ed inaccessibili torrioni

quadrangolari. Il segno forte del potere, non potendo dominare

dall'alto di una collina, si collocò al margine estremo

della città antica, per difenderla, ma soprattutto per

controllarla. Questa fu l' idea dei Normanni, ai quali la ribelle

Bari diede non poco filo da torcere. Poì arrivò

Federico II, che temperò parzialmente l' austerità

della fortezza conferendole requisiti più prossimi ad una

residenza. Sull'archivolto del portale fece scolpire l'aquila

imperiale che stringe trionfante la preda tra gli artigli, nell'androne

e nel cortile realizzò capitelli a fogliami ed innalzò

un portico, nelle torri troppo severe aggiunse qua e là

oculi e finestre , quasi a tentare un dialogo con la città

che - al di là del fossato - del castello avvertiva soltanto

la presenza opprimente e minacciosa.

Il castello di Bari era al tempo stesso il castello e la città.

Bari era un castello perch`e nel Medioevo solo le mura conferivano

la dignità di città a quello che altrimenti sarebbe

stato un villaggio, un casale, un semplice insieme di abitazioni.

E il castello, simbolo oscuro di un potere arroccato e avulso

dalla vita quotidiana, non fu mai il castello dei baresi che da

esso - più che difesi - si sentivano minacciati. Da quasi

mille anni Bari vive all'ombra del suo massiccio castello tra

la terra ed il mare, chiuso da svettanti ed inaccessibili torrioni

quadrangolari. Il segno forte del potere, non potendo dominare

dall'alto di una collina, si collocò al margine estremo

della città antica, per difenderla, ma soprattutto per

controllarla. Questa fu l' idea dei Normanni, ai quali la ribelle

Bari diede non poco filo da torcere. Poì arrivò

Federico II, che temperò parzialmente l' austerità

della fortezza conferendole requisiti più prossimi ad una

residenza. Sull'archivolto del portale fece scolpire l'aquila

imperiale che stringe trionfante la preda tra gli artigli, nell'androne

e nel cortile realizzò capitelli a fogliami ed innalzò

un portico, nelle torri troppo severe aggiunse qua e là

oculi e finestre , quasi a tentare un dialogo con la città

che - al di là del fossato - del castello avvertiva soltanto

la presenza opprimente e minacciosa. A mitigare le asprezze di

questi luoghi non bastò evidentemente neanche il leggendario

passaggio di san Francesco d' Assisi, che qui - secondo la tradizione

- avrebbe respinto con fermezza le maliziose proposte carnali

di una fanciulla attraverso la quale Federico II avrebbe voluto

mettere alla prova la sua santità. Accantonati archi e

balestre, gli Spagnoli dotarono il castello di una cinta bastionata

sui tre lati verso terra, mentre Isabella d' Aragona e Bona Sforza

lo trasformarono in dimora principesca degna di una corte, meta

di letterati, artisti e uomini potenti. Nonostante ciò,

le sue torri possenti erano una quotidiana sfida all'orgoglio

dei baresi e al ricordo delle tante torri cittadine rase al suolo

da Guglielmo il Malo, e mai più ricostruite.

A mitigare le asprezze di

questi luoghi non bastò evidentemente neanche il leggendario

passaggio di san Francesco d' Assisi, che qui - secondo la tradizione

- avrebbe respinto con fermezza le maliziose proposte carnali

di una fanciulla attraverso la quale Federico II avrebbe voluto

mettere alla prova la sua santità. Accantonati archi e

balestre, gli Spagnoli dotarono il castello di una cinta bastionata

sui tre lati verso terra, mentre Isabella d' Aragona e Bona Sforza

lo trasformarono in dimora principesca degna di una corte, meta

di letterati, artisti e uomini potenti. Nonostante ciò,

le sue torri possenti erano una quotidiana sfida all'orgoglio

dei baresi e al ricordo delle tante torri cittadine rase al suolo

da Guglielmo il Malo, e mai più ricostruite. Bari non

amò mai il suo castello, simbolo del potere feudale costruito

non per la città, ma contro la città. Una città

a sua volta murata, per necessità o virtù. Il mare,

da sempre confine naturale e labile limes tra il "dentro"

e l"oltre'', non bastava certo a garantire la sicurezza ad

una città esposta e vulnerabile per tre quarti del suo

perimetro. Dellemura di Bari si conoscono le tracce rinvenute

nell' area settentrionale e più elevata della penisoletta

, databili al IV secolo a.C.; di mure urbiche parla già

Orazio nella celebre Satira V ("Bari moenia piscosi"),

e Tacito nei suoi Annali - quando ci racconta di due illustri

prigionieri spediti a Bari a scontare la loro pena - allude forse

all'esistenza di una consona fortificazione; il monaco Bernardo,

proveniente dal monte Gargano ed in viaggio verso la Terra Santa,

giunse a metà del IX secolo nella «Bari dei Saraceni

(...) sita sulla costa, difesa a mezzogiorno da due larghissimi

muri, mentre a settentrione sporge alta sul mare». , sulla

solidità delle mura non c'è dubbio, se i Saraceni

- dopo averle attentamente studiate - dovettero prendere la città

con l'inganno scovando passaggi nascosti.E se delle mura più

antiche non restano che labili tracce, di quelle medievali e rinascimentali

- conservate lungo il versante orientale del borgo - possiamo

ancora percepire l'abbraccio stringente, anche se il moderno nastro

d'asfalto ha interrotto per sempre il dialogo tra la città

e il mare, sulle cui acque la muraglia si ergeva senza intermediari.

Le mura vennero restaurate e rifatte tra XV e XVI secolo, e dovettero

essere il vero e proprio fiore all' occhiello della città

se, all'arrivo di Bona Sforza nel 1556, si ritenne di dover ostentare

la munificenza della universitas cittadina facendole percorrere

il tragitto fino al castello costeggiando il tratto meridionale

della cinta.

Bari non

amò mai il suo castello, simbolo del potere feudale costruito

non per la città, ma contro la città. Una città

a sua volta murata, per necessità o virtù. Il mare,

da sempre confine naturale e labile limes tra il "dentro"

e l"oltre'', non bastava certo a garantire la sicurezza ad

una città esposta e vulnerabile per tre quarti del suo

perimetro. Dellemura di Bari si conoscono le tracce rinvenute

nell' area settentrionale e più elevata della penisoletta

, databili al IV secolo a.C.; di mure urbiche parla già

Orazio nella celebre Satira V ("Bari moenia piscosi"),

e Tacito nei suoi Annali - quando ci racconta di due illustri

prigionieri spediti a Bari a scontare la loro pena - allude forse

all'esistenza di una consona fortificazione; il monaco Bernardo,

proveniente dal monte Gargano ed in viaggio verso la Terra Santa,

giunse a metà del IX secolo nella «Bari dei Saraceni

(...) sita sulla costa, difesa a mezzogiorno da due larghissimi

muri, mentre a settentrione sporge alta sul mare». , sulla

solidità delle mura non c'è dubbio, se i Saraceni

- dopo averle attentamente studiate - dovettero prendere la città

con l'inganno scovando passaggi nascosti.E se delle mura più

antiche non restano che labili tracce, di quelle medievali e rinascimentali

- conservate lungo il versante orientale del borgo - possiamo

ancora percepire l'abbraccio stringente, anche se il moderno nastro

d'asfalto ha interrotto per sempre il dialogo tra la città

e il mare, sulle cui acque la muraglia si ergeva senza intermediari.

Le mura vennero restaurate e rifatte tra XV e XVI secolo, e dovettero

essere il vero e proprio fiore all' occhiello della città

se, all'arrivo di Bona Sforza nel 1556, si ritenne di dover ostentare

la munificenza della universitas cittadina facendole percorrere

il tragitto fino al castello costeggiando il tratto meridionale

della cinta.

Il perimetro fortificato risultava scandito dalla presenza di

quattro torrioni, detti di San Domenico, del Vento, di Sant' Antonio

e di Santa Scolastica.  Il fortino S. Antonio Abate è uno

dei due sopravvissuti baluardi di difesa: doveva esistere sin

dal Trecento, almeno come torre, anche se le notizie più

fondate lo collocano in pieno secolo seguente identificandolo

nelle forme di un piccolo castello - detto "torre di S. Antonio"

per la presenza di una preesistente chiesetta dedicata a quel

Santo - con tanto di castellano e di presidio armato. Ebbe vita

breve, a causa della tradizionale insofferenza dei Baresi per

questi segni "forti" del potere, ma venne prontamente

ricostruito nel Cinquecento all' interno della massiccia campagna

di lavori di ammodernamento delle fortificazioni promossa dalla

duchessa Isabella.

Il fortino S. Antonio Abate è uno

dei due sopravvissuti baluardi di difesa: doveva esistere sin

dal Trecento, almeno come torre, anche se le notizie più

fondate lo collocano in pieno secolo seguente identificandolo

nelle forme di un piccolo castello - detto "torre di S. Antonio"

per la presenza di una preesistente chiesetta dedicata a quel

Santo - con tanto di castellano e di presidio armato. Ebbe vita

breve, a causa della tradizionale insofferenza dei Baresi per

questi segni "forti" del potere, ma venne prontamente

ricostruito nel Cinquecento all' interno della massiccia campagna

di lavori di ammodernamento delle fortificazioni promossa dalla

duchessa Isabella.  Il fortino di Santa Scolastica invece, «chè

il più grande, e più necessario di quanti n'ha la

Città», è situato all' estrema punta settentrionale

della città antica e prese il nome dal complesso conventuale

femminile adiacente fondato intorno al X secolo. Dal punto di

vista simbolico, è questo il luogo dove la storia di Bari

è maggiormente stratificata e ci riporta fino ai tempi

antichissimi del primo nucleo abitato. Qui, al di sotto dell'

area della chiesa e del monastero, le pietre parlano della città

greca e di quella romana e medievale, cui si uniscono le testimonianze

del villaggio preistorico rinvenute nella vicina area di S. Pietro.

Su questo lembo di terra, proteso sul mare, al quale la necessità

impose una barriera fatta di pietre, la vita di Bari era cominciata

già quattromila anni fa.

Il fortino di Santa Scolastica invece, «chè

il più grande, e più necessario di quanti n'ha la

Città», è situato all' estrema punta settentrionale

della città antica e prese il nome dal complesso conventuale

femminile adiacente fondato intorno al X secolo. Dal punto di

vista simbolico, è questo il luogo dove la storia di Bari

è maggiormente stratificata e ci riporta fino ai tempi

antichissimi del primo nucleo abitato. Qui, al di sotto dell'

area della chiesa e del monastero, le pietre parlano della città

greca e di quella romana e medievale, cui si uniscono le testimonianze

del villaggio preistorico rinvenute nella vicina area di S. Pietro.

Su questo lembo di terra, proteso sul mare, al quale la necessità

impose una barriera fatta di pietre, la vita di Bari era cominciata

già quattromila anni fa.