Bona e la chiesa Matrice.

Nel 1518, vivendo ancora Isabella, la chiesa di Modugno non solo era piccola, ma cadente per vetustà, ed inoltre si sentiva il bisogno di un tempio nuovo che fosse anche più vasto per l’aumentata popolazione. A tale scopo già verso la fine del secolo XVI, i cittadini cominciarono a donare lasciti, finché l’Università assumendo su di sé l’onere maggiore dell’impresa, rese possibile la realizzazione di quella che per decenni era stata la massima aspirazione di tutto il popolo. Il clero infatti fece appello al concorso dei cittadini e si rivolse anche a Bona dalla cui generosità ottenne la somma di 100 ducati "pro una vice tantum" tramite il magnifico tesoriere generale. Quando ricevette l’investitura del ducato in forza del diploma di Carlo V, Bona si sentì ancora attaccata a Modugno. Pertanto nel 1542 quasi ratificando e ampliando benefici precedenti, concesse privilegi e grazie su cui si tornerà più avanti. I lavori dei rifacimenti della chiesa Matrice iniziarono nel 1604, come si apprende da uno strumento pubblico del 21 giugno, in cui sono nominati quali deputati della fabbrica i signori dott. Antonio Calò, Ludovico Decisano e Antonio Taglione e quale costruttore Bartolomeo Amendola di Monopoli, ma residente a Palo del Colle. Quest’ultimo è chiamato da Trentadue junior "artefice muratore", espressione che equivale ad architetto, data la validità dimostrata da Amendola nel fondere la nuova costruzione con la vecchia chiesa e nell’erigere il monumentale campanile che è anche sua opera. L’antica chiesa non fu completamente abbattuta, ma si preferì conservare le strutture principali, trasformando gran parte di essa in presbiterio della nuova chiesa, mentre la navata fu costruita quasi totalmente ex novo.

Nel 1518, vivendo ancora Isabella, la chiesa di Modugno non solo era piccola, ma cadente per vetustà, ed inoltre si sentiva il bisogno di un tempio nuovo che fosse anche più vasto per l’aumentata popolazione. A tale scopo già verso la fine del secolo XVI, i cittadini cominciarono a donare lasciti, finché l’Università assumendo su di sé l’onere maggiore dell’impresa, rese possibile la realizzazione di quella che per decenni era stata la massima aspirazione di tutto il popolo. Il clero infatti fece appello al concorso dei cittadini e si rivolse anche a Bona dalla cui generosità ottenne la somma di 100 ducati "pro una vice tantum" tramite il magnifico tesoriere generale. Quando ricevette l’investitura del ducato in forza del diploma di Carlo V, Bona si sentì ancora attaccata a Modugno. Pertanto nel 1542 quasi ratificando e ampliando benefici precedenti, concesse privilegi e grazie su cui si tornerà più avanti. I lavori dei rifacimenti della chiesa Matrice iniziarono nel 1604, come si apprende da uno strumento pubblico del 21 giugno, in cui sono nominati quali deputati della fabbrica i signori dott. Antonio Calò, Ludovico Decisano e Antonio Taglione e quale costruttore Bartolomeo Amendola di Monopoli, ma residente a Palo del Colle. Quest’ultimo è chiamato da Trentadue junior "artefice muratore", espressione che equivale ad architetto, data la validità dimostrata da Amendola nel fondere la nuova costruzione con la vecchia chiesa e nell’erigere il monumentale campanile che è anche sua opera. L’antica chiesa non fu completamente abbattuta, ma si preferì conservare le strutture principali, trasformando gran parte di essa in presbiterio della nuova chiesa, mentre la navata fu costruita quasi totalmente ex novo.

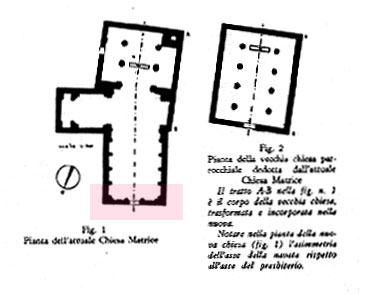

Quanto però della vecchia chiesa sia rimasta nella nuova non si può precisare. Risulta così che l’asse del presbiterio è leggermente obliquo rispetto all’asse della navata. Per armonizzare i due assi il costruttore ha saputo ben innestare i due corpi del fabbricato tra loro, sicché un attento osservatore solo, può accorgersi dell’obliquità della navata rispetto al presbiterio. Alcuni hanno voluto vedere in questa asimmetria di assi il simbolismo liturgico (che si riscontra anche in qualche altra chiesa) del Crocifisso avente il capo reclinato. Ma il vero motivo non è il simbolismo ma un evidente necessità tecnica. Infatti nell’architettura che adotta questo simbolismo vi è asimmetria di assi solo tra presbiterio (il capo del Cristo) e la navata (il corpo). Nella nostra chiesa invece non solo il presbiterio, ma anche la prima parte della navata è obliqua rispetto alla rimanente navata. L’obliquità del tratto della navata appartenente alla vecchia chiesa è stata magistralmente ingannata dall’architetto, che giostrando sui due pilastri terminali degli archi dell’Addolorata e del Cappellone (pilastri che egli ha allineato al corpo nuovo della chiesa e non ai primi pilastri siti presso il presbiterio) ha mirabilmente unificato l’asse delle due parti della navata. Quest’abile gioco architettonico è bene evidente sul lato dell’Addolorata, mentre nella parte opposta è occultata dalla costruzione del Cappellone. Il perché poi il prolungamento della navata non fu fatto sull’asse del primo corpo della chiesa, ma leggermente obliquo verso nord-ovest, risulta evidente dalla constatazione che sul lato di levante della chiesa vi erano delle case preesistenti contro le quali la nuova costruzione del sacro edificio sarebbe andata a cozzare se avesse seguito l’asse del presbiterio. Ecco perché siamo del parere che la simmetria degli assi sia stata una necessità tecnica e non un voluto simbolismo. Circa la ricostruzione della chiesa si conoscono le seguenti date : 1604 - inizio dei lavori ; 1614 - elevazione del campanile fino al loggiato ; 1615 - costruzione dell’organo ; 1622 - caduta del fulmine sul presbiterio ; 1626 - consacrazione della chiesa. Queste date ci permettono di ricostruire quale fu l’andamento dei lavori. Per rendere subito la chiesa funzionale, almeno in parte, i costruttori si affrettarono ad eseguire il rifacimento della vecchia chiesa, completando il presbiterio e la prima parte della navata appartenente all’antica costruzione, nonché il campanile la cui sezione inferiore forma un sol corpo con i muri del presbiterio. Questi lavori devono essere stati completati poco dopo il 1615, rendendo così questa parte della chiesa funzionale fin da quell’anno. Sappiamo d’altronde che il presbiterio (e quindi almeno una parte della navata) funzionava certamente ancora prima del 1626 (anno della consacrazione della chiesa) poiché il fulmine caduto il 13 novembre 1622 si abbatté sul presbiterio durante una funzione, uccidendo tre sacerdoti e tre chierici. Se dunque già nel 1622 sul presbiterio si facevano delle funzioni e vi era l’organo già installato, è chiaro che prima fu completata e resa funzionante questa prima parte della chiesa (lasciando forse come chiusura provvisoria la stessa vecchia facciata) e dopo, dal 1615 circa, fu eseguito il prolungamento della navata. I lavori durarono 22 anni : la chiesa fu consacrata tra l’esultanza di tutto il popolo il 15 novembre 1626 dall’arcivescovo Ascanio Gesualdo, essendo arciprete Camillo Cerri e sindaco della città Donato Olimpio, come si può leggere sulla lapide posta sulla facciata a sinistra della porta d’ingresso. Come la chiesa precedente, anche la nuova fu dedicata alla SS. Annunziata. Dunque la regina di Polonia si prodigò quanto più possibile per Modugno, tanto da suscitare il risentimento e quasi la gelosia di Bari, tante furono le volte che ella venne a visitarla. Di questo risentimento si ha cenno in un esposto dell’Università di Bari a Bona : la regina per l’acquisto di Noia e di Triggiano, aveva chiesto aveva chiesto dei contributi alle varie terre del ducato. Bari diede 3000 ducati, ma Bona non fu contenta e ne chiese il doppio, così l’Università si lamenta dell’imposizione. L’Università di Bari dunque si lamenta che Modugno sia "laudata e amata più di questa città dalla M.V.". La benevolenza da sempre dimostrata da Bona verso Modugno con i diversi benefici aumentavano ancor di più per i servizi resi a lei dai tre sacerdoti modugnesi. Costoro erano dunque rimasti in Polonia anche dopo il ritorno di Bona in Italia, trattenuti dalle insistenze del re Sigismondo Augusto. In seguito Scipione Scolare, già inoltrato negli anni, tornò in Italia e poco dopo anche Vito Pascale, non sopportando più i rigori del clima polacco e per la malferma salute, ritornò nel 1561 a Modugno, accompagnato da un salvacondotto del re.